«Mi chiamo Elisabetta Lachina e i miei genitori erano sull’aereo che venne abbattuto a Ustica quarant’anni fa, due delle 81 persone che morirono quella sera. Non le chiamo vittime perché quando le si chiude in quella definizione le si trasforma in un numero, in simboli di una tragedia. Non vittime ma persone con una storia, figli, famiglie, amori e sogni, un presente e un futuro. Giulia Reina e Giuseppe Lachina, 50 e 57 anni, avevano una vita, quattro figli, due negozi e una montagna di progetti». Elisabetta Lachina il 27 giugno del 1980 aveva 18 anni, era nella stessa casa in cui vive ancora oggi a Montegrotto Terme (Padova), insieme a sua sorella Rosalinda che aveva appena fatto l’esame di terza media e avrebbe compiuto 14 anni pochi giorni dopo. Ivano, il fratello più grande, era in vacanza sul Gargano, mentre Riccardo, il secondogenito, era fuori con gli amici.

«I miei genitori erano originari di Caltanissetta, mio padre durante la Seconda guerra mondiale era imbarcato come marinaio sulla nave militare “Conte di Cavour”, che venne colpita da un aereo inglese a Taranto nel 1940 e passò il resto del conflitto nel porto di Trieste. Alla fine della guerra attraversò l’Italia a piedi per tornare in Sicilia, impiegò 45 giorni, ci raccontava sempre che aveva incontrato fame e devastazione. Arrivò a Caltanissetta con le scarpe distrutte e così malconcio che la madre non lo riconobbe. Aveva la passione per le biciclette, si mise a ripararle e poi a venderle e faceva anche delle gare. Durante una di queste vide mia madre nel pubblico, lei era davvero bella, lui fermò la bicicletta e tornò indietro per conoscerla. Tutti i presenti cominciarono a prenderlo in giro ma lui non ci fece caso e si innamorò perdutamente.

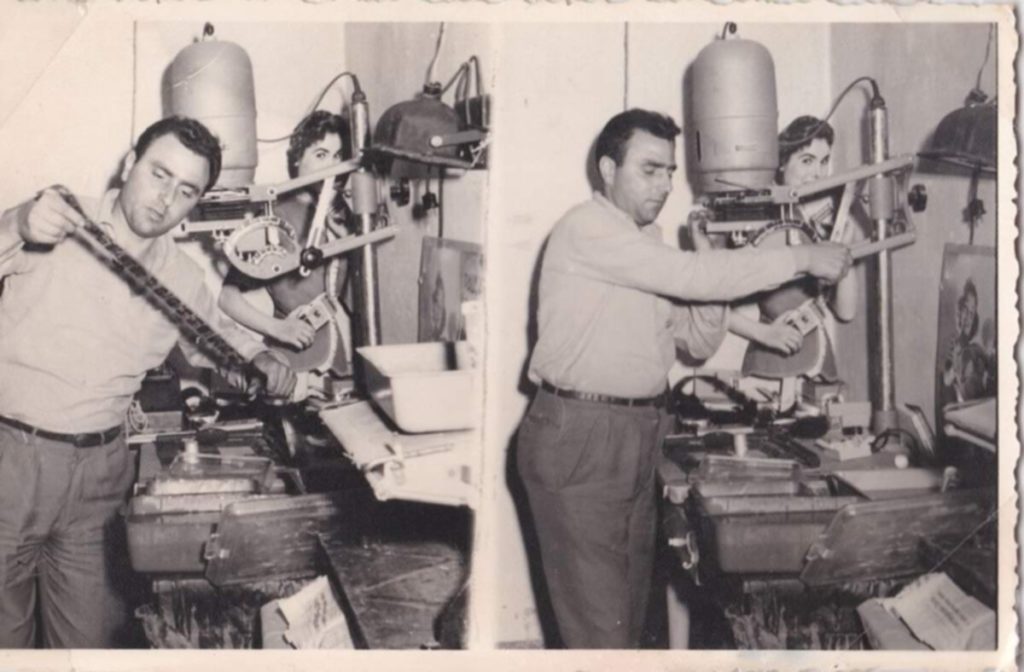

Fece di tutto per frequentarla, ma nella Sicilia degli anni Cinquanta c’erano poche speranze: lei era di famiglia benestante, lui contadina. Andò dalla madre e dai fratelli per avere il permesso di corteggiarla ma loro, per lungo tempo, si opposero; lui non si arrese e alla fine riuscì a fare la proposta di matrimonio. Si sposarono. Al negozio di biciclette mio padre aggiunse una licenza per vendere le moto Guzzi, ma faceva credito e si riempì di debiti. Così chiuse e migrò al Nord in cerca di fortuna, in Liguria, a Rapallo, dove cominciò a fare il fotografo. Era un’epoca in cui la gente si faceva ancora fare i ritratti, lui però che aveva fame e grinta andava in tutti i mercati e nei negozi e faceva le foto ai commercianti, ai lavoratori, agli artigiani. Li metteva in posa e diceva: “Non siete obbligati a comprarla, io domani ve la porto e la prendete solo se vi piace”. Sviluppava e stampava di notte, nella stanza dove dormiva, e il giorno dopo tornava a fare il giro. Le vendeva tutte.

Nel 1954 iniziò ad andare fuori dalle scuole a fare mamme e bambini e fu un grande successo. Mia madre lo aveva appena raggiunto, da poco era nato Riccardo, quando scoprirono la loro miniera d’oro: Abano e Montegrotto, il bacino termale più grande d’Europa. Presero una casa in affitto e papà cominciò a fare i ritratti alle persone che venivano a curarsi con i fanghi, le fotografava dentro gli alberghi, in piscina, alle cene e alle feste. Non c’erano i cellulari e i selfie, lui era l’uomo dei bei ricordi che francesi, svizzeri, tedeschi e austriaci si portavano a casa ogni anno. Era il fotografo della felicità.

Io sono nata e cresciuta a Montegrotto; noi tutti lo aiutavamo, ci ha insegnato a stampare il bianco e nero, a sciacquare le foto nella bacinella, per noi era un gioco e ci divertivamo da morire. Era una zona ricchissima, ogni anno venivano il re del Belgio, Baldovino, e Aldo Moro, gli alberghi erano sempre al completo. Mio padre aveva trovato la sua America, lui che per amore di mia madre aveva scelto di non seguire suo cugino che era andato a cercare fortuna negli Stati Uniti. Vivevamo benissimo». Elisabetta si interrompe, abbassa la voce e aggiunge come se parlasse tra sé e sé: «Dopo, abbiamo cominciato a vivere sopravvivendo».

«Il loro viaggio a Palermo non era previsto, non avrebbero dovuto essere su quell’aereo, era stato deciso che saremmo partiti in luglio, anche io e mia sorella. Io volevo andare in Sicilia perché c’era un ragazzo che mi piaceva, per mia sorella era il regalo della promozione. Quella mattina però mio padre chiamò sua madre, come faceva ogni giorno, le dava del voi e ripeteva sempre la stessa frase: “Vossia, cosa mi raccontate?” Lei rispose: «C’è qui tuo cugino, quello dell’America, è venuto a cercarti per salutarti, si ferma solo due giorni e poi riparte”. Mio padre abbassò il telefono e disse a mia madre: “Prepariamo la valigia, anticipiamo il volo ché voglio assolutamente vederlo”. Non si incontravano da moltissimi anni e probabilmente voleva capire se avesse fatto fortuna, immaginare come sarebbe stata la sua vita se a quel bivio avesse scelto l’America. Mia madre reagì male: “No, abbiamo promesso alla piccolina che la portiamo con noi, non voglio, non mi sento”. Lui non sentiva ragioni: “Dai, Giulia, andiamo, proviamo a vedere se troviamo un biglietto a Bologna, altrimenti a Firenze o a Roma. Voglio andare assolutamente”.

A quel punto mia madre si mise a preparare le cose per la partenza ma ricordo che si interruppe per fare una telefonata, chiamò la signora Elena, amica di famiglia che la aiutava in casa e si prendeva cura di noi quando lei doveva fermarsi in negozio. La sentii dire: “Signora Elena, se mi succede qualcosa pensi ai miei figli”. Io ero distesa sul loro letto mentre facevano la valigia, avevo sentito quelle parole ed ero turbata; papà improvvisamente mi abbracciò forte, in modo prepotente: “Ricordati che ti voglio bene”. Poi uscirono di corsa».

«Telefonarono dall’aeroporto di Bologna: “Non c’è posto, ma siamo in lista di attesa, forse abbiamo la fortuna che qualcuno rinuncia e partiamo noi, ti faccio sapere. Passami Linda”. Mia sorella, arrabbiata perché erano andati senza di lei, si era chiusa in camera e non li aveva voluti salutare. La chiamai più volte – “Linda, c’è la mamma che vuole parlarti, vieni subito” – ma non riuscii a convincerla, rimase sul suo letto. Non li avremmo mai più sentiti».

«Alle 22 ancora non avevo notizie, pensavo non avessero preso l’aereo e si fossero spostati a Firenze, quando telefonò la sorella di papà che abitava a Palermo, spiegando che suo figlio era andato a prenderli in aeroporto. E mi chiese: “Ma sono partiti?” Risposi: “Zia Cosima, non lo so”. Mi richiamò un minuto dopo: “Accendi la tv”, e chiuse la telefonata. In televisione non c’era nulla, allora la richiamai io. Cominciò a urlare: “L’aereo è scomparso, quello che è partito da Bologna è scomparso dai radar, ha tre ore di autonomia”. Mi si gelò il sangue. Cominciai a telefonare a tutti gli aeroporti, a Bologna, a Palermo, a Firenze, ma non rispondeva nessuno. Mia sorella, seduta sul divano con le gambe incrociate, mi guardava con gli occhi sbarrati, senza dire una parola. Allora ho chiamato i carabinieri e loro hanno cercato di tranquillizzarmi.

All’una di notte è arrivato mio fratello Riccardo, non sapeva niente, l’ho visto vacillare e poi correre per le scale. Andò a Bologna a vedere se trovava la macchina. Mi chiamò da una cabina: “Lisa, l’auto di mamma e papà è qui nel parcheggio, torno a casa”. Abbiamo passato tutta la notte in sala da pranzo, senza parlare, senza guardarci neanche in faccia, eravamo sotto choc. Non volevo incrociare i loro sguardi perché avrei visto nei loro occhi il mio terrore. Alle 8 di sabato mattina arrivarono gli zii da Genova, erano così sconvolti che non se la sentirono di guidare e avevano preso un taxi. Ci fu chiaro cosa era successo ma non volevamo crederci. Bisognava andare a capire e forse a riconoscere i corpi. Riccardo decise di partire insieme allo zio per Civitavecchia, lì si imbarcarono per Palermo. L’altro mio fratello era in vacanza e riuscimmo a rintracciarlo solo il lunedì».

«Avevo 18 anni, ricordo che mi chiusi in bagno per stare da sola; era una giornata di Sole meravigliosa, guardai fuori dalla finestra e pensai: è successo il finimondo ma la vita continua fuori da questa casa. Mi faceva rabbia il Sole, volevo fosse buio, qui si respirava solo morte, disperazione, abbandono. Abbiamo coltivato fino all’ultimo la speranza che si fossero salvati, in quei momenti ti racconti storie improbabili, per sopravvivere ti riempi la testa di bugie. Mio padre è stato trovato il martedì sera, non si poteva riconoscere, i corpi non erano integri, lo hanno identificato perché anni prima aveva perso l’ultima falange di tre dita della mano sinistra. Mia madre invece non si trovava, continuavano a chiederci informazioni sulla fantasia del vestito. Fu un uomo, Aldo Guarino, a fare quel lavoro terribile e alla fine diede il nome di mia madre a 80 grammi di lei a cui era attaccato un pezzo di stoffa. Mia madre è il reperto C.

Facemmo il funerale il 5 luglio, sono sepolti qui a Montegrotto. Ci siamo rimboccati le maniche: io ho mandato avanti il negozio di fotografia per qualche anno, poi l’ho lasciato per aprirne uno di abbigliamento per bambini che mi dava più allegria; Riccardo e Linda invece continuano l’attività di papà e sono fotografi».

«Non ho pianto per 26 anni, pensavo che se mi fossi lasciata andare sarei finita in pezzi, anche le lacrime mi sembravano un lusso. Il dolore era così tanto che non potevo provarlo, sarei affondata in quel pozzo nero. Scattano un meccanismo di sopravvivenza e altre urgenze: tua sorella che non parla, il negozio, la casa. Poi, nel 2006, ero a Bologna quando è arrivato il relitto del Dc-9: l’ho visto e quel giorno la diga ha rotto gli argini, si sono spalancati tutti i cassetti della memoria, sono tornata a quel 27 giugno, ho sentito l’odore di mio padre, le loro voci, un’immensa sofferenza. Ora ho 58 anni, ho passato la maggior parte della vita senza di loro, ma non riesco a voltare pagina perché continuo a vivere con la speranza di sapere. Certo, oggi una parte di verità l’abbiamo conquistata ma io voglio sapere la nazionalità di quel missile, di quell’aereo, chi è stato e perché. Solo allora potrò chiudere quella porta. Ma questi quarant’anni di attesa chi me li restituisce?».